Bianca Santana reflete sobre o racismo que (ainda) adoece e mata no Brasil

Autora de 'Quando Me Descobri Negra' e uma das grandes vozes da pauta racial fala a VEJA sobre os principais desafios do Brasil nesse contexto

Bianca Santana se descobriu negra e, desde então, tem estimulado os brasileiros a descobrir o racismo que, de maneira explícita ou velada, conspira a favor de uma sociedade desigual e violenta.

Jornalista, mestre em educação e doutora em ciências da informação, a professora e ativista que hoje dirige a Casa Sueli Carneiro tornou-se uma das principais vozes intelectuais a defender direitos e políticas públicas para a população negra no país.

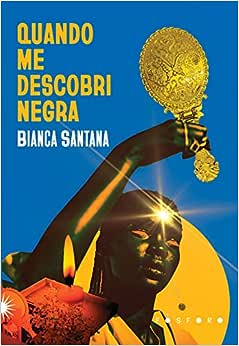

Sete anos depois da primeira edição de Quando Me Descobri Negra, livro de crônicas que misturam relatos pessoais e observações agudas sobre a nossa história e a sociedade que construímos, Bianca lança pela Fósforo uma reedição da obra, que ajuda novos e velhos leitores a acordarem para a pauta racial.

Para ela, não há como abordar e combater a desigualdade social e suas múltiplas repercussões por aqui sem trazer à luz a questão racial e as noções perpetuadas pela branquitude – o sistema de crenças e práticas que, desde o regime colonial, é mantido, ainda que inadvertidamente, pelos brancos e a elite.

Em entrevista a VEJA, Bianca analisa as mudanças nesse contexto nos últimos anos, faz um balanço do que evoluiu e do que piorou, comenta o caso Marielle e as políticas públicas atuais e avalia a ascensão de escritores e escritoras negras no mercado editorial.

Desde a primeira publicação do livro, em 2016, acredita que, sob o ponto de vista do combate ao racismo e à desigualdade racial, o mundo melhorou?

Eu diria que o mundo mudou. Acho difícil falar que só melhorou. Porque, sim, houve uma tomada de consciência, e acredito que ela seja um passo fundamental para termos mudanças mais profundas. Por outro lado, percebo também um agravamento nas relações sociais. Há uma tensão mais explícita. Enquanto as pessoas negavam a existência do racismo ou não falavam de branquitude, tinha ali uma coisa de “vamos fingir que tá tudo bem”. Isso trazia uma etiqueta, em que certos comportamentos, posturas e frases não cabiam em determinados contextos. Era algo mais indireto, mas igualmente violento. Me parece que, com a ampliação de uma consciência coletiva, ao mesmo tempo estamos vendo gente que se afirma publicamente racista, que fala: “Não, preto é pior, é macaco, não tem lugar aqui”. Então assistimos a uma violência explícita que me parece ser uma novidade no Brasil. Se por um lado a questão fica menos mascarada, por outro é muito duro ter de enfrentá-la no cotidiano.

Agora, o país em si tem mudado. Mas, ainda que a pirâmide social seja exatamente a mesma da época da abolição, não dá para falarmos que houve uma mudança social profunda no Brasil. Não teve! A base da pirâmide continua sendo negra; o topo, branco. Há a mesma distribuição racial nas classes sociais. Então não se vê uma mudança de estrutura. Ainda assim, as poucas políticas afirmativas que tivemos, seja no mundo da educação, seja no do trabalho, anunciam mudanças interessantes.

Quando você vê mais pessoas negras em diferentes espaços sociais, apesar de estarem estatisticamente em número inferior, observa uma mudança em curso. Se você entra num restaurante em São Paulo em um bairro de classe média alta ou de elite hoje, vai ver pessoas negras entre os clientes. Antes só tinha gente negra trabalhando ali. Então, sim, há uma mudança acontecendo a olhos nus, mas ainda não é algo profundo no país.

O que não vejo como mudança positiva, e talvez esse seja o ponto mais difícil e urgente, é o genocídio da população negra, que o movimento negro denuncia há tanto tempo. Se a gente pensar que o encarceramento em massa segue crescendo, que os negros continuam sendo os alvos prioritários das ações da polícia… Se a gente pensar na quantidade de jovens negros assassinados ou no número de mulheres negras vítimas de feminicídio e nessa política de abandono, aí dá para a gente dizer que a situação está pior. E está pior do que era em 1888.

Celebraram-se há pouco 10 anos do movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam. Como avalia sua repercussão na sociedade brasileira?

A branquitude brasileira se referencia muito nos Estados Unidos. Mesmo que a gente tenha movimento negro no Brasil desde sempre, mesmo que o movimento negro brasileiro influencie o movimento negro norte-americano, a branquitude só percebe que está acontecendo alguma coisa quando acontece nos EUA, ainda que aquilo já tenha acontecido antes aqui. Então isso é algo que chama a atenção. Agora, mesmo depois do assassinato de George Floyd, ainda é gritante a diferença no tratamento que a sociedade e a imprensa dão às manifestações contra o racismo. Lá as coisas são mostradas e interpretadas como uma reação ao terror racial, vistas como algo justo. Aqui no Brasil qualquer possibilidade de protesto ou reivindicação é colocada em um lugar de questionamento ou não legitimidade.

Numa das últimas vezes em que a escritora e ativista Angela Davis esteve no país, ela disse no auditório do Ibirapuera lotado, com 18 mil pessoas assistindo, o seguinte: “Eu não sei por que vocês vêm aqui me assistir? E por que me celebram tanto se têm autoras no Brasil como a Lélia Gonzalez. Eu aprendi com a Lélia”. A construção de um pensamento que tem como sujeito político uma mulher negra olhando para a raça, em conexão com classe e gênero, é uma construção latino-americana, e primordialmente brasileira. Isso aconteceu por aqui nas décadas de 1970 e 80 e influenciou o mundo inteiro, inclusive o feminismo norte-americano. Mas essa construção interligada só ganha visibilidade quando a própria Angela Davis passa a ser mais traduzida e publicada. Infelizmente, a gente é tão racista que é mais fácil olhar para o jeito que os americanos tratam a questão racial do que olhar para as nossas tensões e as propostas do movimento negro brasileiro.

Claro, há uma relação entre os movimentos de cada lugar também. E ela não é nova, é antiga. Os Estados Unidos são um país de minoria populacional negra. No Brasil, a população negra é a maioria populacional, mas a minoria política. Então são contextos muito diferentes. Por mais que a gente não tenha tido uma lei de segregação racial como nos EUA, houve uma série de normas que propagaram racismo por aqui. E a gente consegue olhar nos mapas das grandes cidades quais são os bairros mais negros, onde justamente faltam políticas públicas e direitos básicos. Só que a gente não nomeia as coisas assim. A gente fala do lugar do pobre e do lugar do rico. A gente não nomeia a desigualdade também como um fenômeno racial. Olhamos muito para a repercussão das questões sociais e raciais nos EUA, como se precisássemos de um espelho para refletir o que está acontecendo bem aqui.

Como analisa o cerco ao racismo e à desigualdade racial dentro das políticas públicas brasileiras?

Passamos anos sem ter política pública de melhoria de vida para as pessoas negras ou para que tivéssemos uma ampliação de acesso a direitos para todos os cidadãos. Se a gente tem a maior parte da população negra e quem mais precisa de política social é a população negra, o que se viu foi um cenário de precarização muito grande daquilo que já não era bom. Mesmo no novo governo a gente precisa manter uma leitura crítica. Porque é muito explícito para quem estuda a sério a questão racial que, se a gente não trabalhar essa questão, não vai melhorar qualquer índice de desigualdade no país.

Por exemplo: quando eu falo de violência doméstica e não crio uma política específica de atuação entre as mulheres negras, eu posso criar ou perpetuar problemas. Nos últimos dez anos, a gente nota uma queda importante no número de assassinatos de mulheres brancas, mas um aumento de mais de 50% no de mulheres negras. Tivemos uma lei importante como a Maria da Penha, mas não políticas que consideram também o fator racial. E, ao não considerá-lo, aprofundamos o problema para as mulheres negras.

Então, qualquer política pública brasileira precisa considerar a diversidade da população e ter um olhar para a desigualdade racial. No senso comum, pode ficar parecendo que isso serve para separar as pessoas, mas não, pelo contrário, é para criar igualdade entre elas. Igualdade entre classes, raças… É preciso considerar as condições de vida e o acesso ao direito de forma equânime; se não olharmos as diferenças atuais, só reproduziremos desigualdades.

+ LEIA TAMBÉM: O caso Vini Jr. e como o racismo afeta a saúde mental

Na sua visão, qual o melhor exemplo de política pública capaz de minimizar a desigualdade racial no Brasil? A política de cotas?

A cota racial para o ingresso na universidade pública funciona muito bem porque enfrentou de frente um problema: você não tinha pessoas negras na universidade. Precisávamos corrigir isso não só para dar acesso à educação superior como consequentemente colocar mais pessoas negras formadas no mercado de trabalho ocupando postos diferentes. A política de cotas pressiona mudanças no mercado de trabalho e muda também a esfera da pesquisa, porque, com mais pessoas negras na pós-graduação, há mais chances de elas estudarem e se aproximarem dos nossos problemas.

E há um ganho coletivo quando aproveitamos melhor os talentos dessa diversidade. Se a gente pensar que a pessoa que descobriu a genética do coronavírus no Brasil foi uma mulher negra, imagine a quantidade de talentos que são desperdiçados quando não se oferecem oportunidades à população negra.

E qual é a principal ferida aberta quando pensa no papel do Estado?

O quadro mais grave e que não avançou de forma alguma para mim é o extermínio de pessoas negras, especialmente os jovens, pelas forças de segurança pública. Não é aceitável que a polícia saia matando negros no meio da rua sem julgamento. Que a nossa população pague impostos para comprar a bala de revólver que assassina seus filhos e irmãos. Não faz sentido algum, pois não tem pena de morte no Brasil. Isso fere nossa constituição e nosso pacto coletivo. Só que a sociedade naturalizou esses assassinatos, ainda que tenhamos números de guerra. É intolerável.

Pesquisas recentes vêm mostrando que, de forma direta ou indireta, o racismo faz mal à saúde. Como enxerga esse elo?

Tem um livro sobre a saúde das mulheres negras que foi organizado pela Jurema Werneck e pela Evelyn White no começo dos anos 2000 que me impactou muito. Pois ele mostra exatamente como o racismo nos adoece. Eu tive pré-eclâmpsia na minha terceira gestação. E depois eu fui estudar um pouco sobre essa condição da qual ninguém ainda sabe exatamente a causa. Mas tem ali uma combinação de pressão alta com outros fatores, e sabemos que mulheres negras têm maior propensão a ela.

Só que os manuais médicos falam muito em propensão genética. Nas minhas pesquisas, encontrei uma cientista norte-americana que estuda justamente a pressão alta entre mulheres negras. E, depois de anos de investigação séria e minuciosa, ela esboça uma relação entre perdas violentas e estresse na infância e na juventude com o maior risco de desenvolver pressão alta na idade adulta. Então a hipótese dela é que a hipertensão e a pré-eclâmpsia aparecem mais em mulheres que perderam entes queridos em situação de violência. Não é algo escrito nos genes, tem a ver com a nossa história de vida.

E isso me remete à minha própria história. Antes de fazer 12 anos, eu vi meu pai no hospital com um tiro na cabeça após uma tentativa de suicídio. Quando leio esse estudo, isso é muito forte e real para mim. E existem outros relatos, incluindo os de Mães da Praça de Maio [em Buenos Aires], apontando para uma associação entre a violência do Estado e o desenvolvimento de doenças como câncer ou problema cardíaco tempos depois. Não dá para desconsiderar esse fator.

E tem o desafio do acesso à saúde em si, certo?

A gente sabe que as consultas de pré-natal de mulheres negras duram menos que as de mulheres brancas. É óbvio que o médico não tem um despertador nem coloca um cronômetro para diferenciar as mães negras das brancas, mas o racismo está presente no imaginário. Presente na ideia de que a mulher branca precisa de mais atenção e cuidado, é mais frágil, e que a negra aguenta qualquer coisa, entende? E aí a gente vê que a mortalidade materna entre negras também é maior. Então existem muitos fatores mostrando quanto o racismo é um problema de saúde pública.

O caso Marielle voltou ao noticiário recentemente, mas ainda não há um desfecho sobre a investigação dos mandantes do crime. Qual é a sua leitura desse episódio?

Eu tenho uma idade muito próxima daquela que a Marielle tinha, considero que a gente é da mesma geração. Uma geração a quem foi feita uma promessa de que, acessando a universidade e se dedicando no mercado de trabalho, seria possível ocupar qualquer lugar. Muitas de nós tivemos melhores condições do que as das gerações anteriores e acreditamos nessa ideia de que, por mais que muitas barreiras existam, se persistirmos e nos organizarmos, podemos vencer os desafios.

Pois a Marielle vai para a universidade, faz pós-graduação, vira assessora parlamentar, é eleita vereadora no Rio de Janeiro, enfim, passa por muitas barreiras e ocupa um lugar de destaque. E estava ali, num lugar de propulsão, trabalhando para aprofundar mudanças, quando é executada com essa brutalidade. Assassinada com a crueldade de quem acha que pode dar tiros ou fazer qualquer coisa com nossos corpos e não vai acontecer nada. A abolição foi em 1888, mas, ainda assim, pode tudo.

Tem uma mensagem explícita aí. E até hoje não termos respostas concretas em relação ao mandante do crime deixa um gosto ainda mais amargo, esse gosto perverso de que podem fazer qualquer coisa em relação a nós. Mas eu acho que não esperavam que o episódio rendesse uma mobilização tão grande, inclusive da opinião pública. Ainda assim, a falta de respostas é algo grave que diz muito sobre a justiça e a questão racial no país.

Como avalia o papel e a atuação do Ministério da Igualdade Racial?

Mais importante que ocupar a cadeira de ministra é ter um ministério com orçamento. Se não me engano, o Ministério da Igualdade Racial tem 91 milhões de reais de orçamento este ano. É nada! O que é possível fazer num país do tamanho do Brasil com essa verba? É uma moeda, comparada com o orçamento de outros ministérios. Então não basta vontade política. É preciso empenho, inclusive orçamental.

Sem dinheiro não dá para fazer política pública. Não adianta só ter uma ministra maravilhosa, como a Anielle Franco, que tem conhecimento profundo da questão racial e é muito articulada. Não depende só dela. Precisamos que o presidente da República e o Congresso Nacional priorizem, de fato, o enfrentamento do racismo no Brasil. Para ter poder, um ministério precisa ter orçamento. E, por mais que a pasta da Igualdade Racial seja uma articuladora, não dá para ela ficar refém de outros ministérios, que têm o dinheiro, para avançarmos nas pautas raciais.

Qual seria a pauta racial mais urgente hoje?

Na minha visão, a prioridade é o enfrentamento ao genocídio negro. Acho que dá para a gente pensar em programas como o Jovem Negro Vivo, mas me parece que a questão é de uma gravidade que exige algo mais forte. Os governadores estaduais que continuarem não só permitindo, mas incentivando suas polícias a matarem, precisam sofrer sanções. Não é aceitável permitir que o próprio Estado continue cometendo crimes e assassinando pessoas.

Não basta ter conversa ou sensibilização da sociedade civil. É preciso de uma política explícita nessa linha, uma política de Estado para interromper o genocídio. Se o governo da Bahia continuar matando jovens negros do jeito que está fazendo hoje, que tipo de sanção pode sofrer, o que acontece com ele? Não estamos falando de nada além de cumprir a legislação.

Nos últimos anos, livros de autores negros viraram fenômenos no mercado editorial. Como enxerga essa ascensão?

O interesse das editoras maiores em publicar autoras e autores negros e trazer a pauta racial à tona veio de um interesse comercial. A maior parte das editoras começou a buscar autoras e autores negros porque eles começaram a vender muito.

Existe editora negra no Brasil desde 1978, com as Edições Mazza, de Minas Gerais, e os Cadernos Negros. Nós temos autores negros publicando no Brasil desde o século XIX e, na década de 1960, a Carolina Maria de Jesus foi um fenômeno de vendas. Então já tinha muita coisa acontecendo nesse meio e a internet ajudou na divulgação de autores e ideias. A partir daí você tem mais editoras e veículos de imprensa convidando mulheres negras a publicar seus textos, e toda essa atenção do mercado editorial.

Um marco recente e importante talvez tenha sido a tradução de Chimamanda Adichie no Brasil, uma autora que circula no mundo todo e vendeu horrores também por aqui. A ponto de eu ouvir de um editor uma vez: “Precisamos achar a Chimamanda brasileira”. Outro megafenômeno foi a Djamila Ribeiro, que publicou Lugar de Fala, Cartas para Minha Avó e Pequeno Manual Antirracista, virando best-seller.

Então hoje a gente tem uma demanda no mercado editorial para publicar mais autores negros porque também estão vendendo igual a pão quente. E, paralelamente ao interesse comercial, a gente tem um aprofundamento do debate racial no Brasil, com essa tomada de consciência e novos leitores sendo formados. Então há uma compreensão maior e um compromisso político maior envolvidos nas publicações.

Mas essa virada de chave demorou a acontecer, não?

Por anos o racismo operou de certo modo no mercado editorial: as pessoas nem conseguiam ler os autores negros. Penso muito no caso da Conceição Evaristo. Ela escreve o primeiro romance dela nos anos 1980 e não consegue lançá-lo, e o livro fica uns vinte anos na gaveta. Aí ela vai publicando poemas nos Cadernos Negros até que em 2006 publica o Ponciá Vicêncio pela Mazza, uma editora negra. Só depois disso ela consegue lançar aquele outro livro mais antigo, o Becos da Memória. Livros publicados por editoras que têm um olhar para a questão racial.

Esse cenário persiste por anos, de modo que o racismo operava restringindo o interesse ou o acesso da sociedade a essa literatura. Depois, com a descoberta desses autores e autoras, as pessoas começam a despertar para essa escritora que é a Conceição Evaristo, dona de uma narrativa sofisticada, de um trabalho de construção de personagens e de descrição de cenas como poucos autores fazem em língua portuguesa. E só aí as pessoas se dão conta: “Nossa, nunca imaginei que pudesse ser tão bom”. Então antes as pessoas nem liam. E agora se espantam com a qualidade literária. Não deixa de ser uma manifestação do racismo na sociedade.

Pensando em tudo isso que veio à tona em nossa conversa, que livros indicaria para os brasileiros entenderem melhor a questão racial?

Vou indicar dois livros de ficção e dois de não ficção. Começo com Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Amo esse livro, pois trata a questão racial sob o ângulo da questão urbana, da favela, da escolarização, do trabalho doméstico, dos processos migratórios no início do século XX. Um livro curto, mas precioso. Outro livro que eu amo é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, um baita romance que, de uma perspectiva negra e feminina, tem como personagem central uma escravizada que, ao narrar a história dela, narra a história do Brasil.

Na não ficção, indico Dispositivo de Racialidade, um livro da filósofa Sueli Carneiro, que é a tese de doutorado que ela defendeu em 2005, mas só saiu como livro dezoito anos depois, em 2023, um trabalho absolutamente atual. E outra obra marcante é Nada Os Trará de Volta, uma coletânea de artigos do Edson Cardoso, que foi do Movimento Negro Unificado. Nessa coletânea, temos textos do Edson de 1977 a 2017, que, de forma ágil e perspicaz, nos mostram como o Brasil vem lidando com a pauta racial. São ensaios em cima de notícias de jornal, leituras não só para entender o Brasil mas também como o racismo e o colonialismo afetam nossos processos cognitivos, como há uma lente nublando tudo. E o Edson nos dá uma lente nova, nos convida a experimentar a olhar o mundo com essa nova lente.

Você também lançou o livro Diálogos feministas antirracistas (e nada fáceis) com as crianças (Camaleão). Que mundo espera deixar de legado para os seus filhos?

Meus filhos são frutos de um casal e de uma família inter-racial. Os três têm diferentes tons de pele, diferentes cores de cabelo. O que eu espero, e converso muito com eles a respeito, é que consigam perceber quem eles são no mundo e, a partir do lugar que cada um deles ocupa, com sua pele e seu cabelo que são únicos, entendam qual o seu papel em um mundo racista.

E, sabendo disso, que eles possam também enfrentar o racismo, o machismo e qualquer forma de desigualdade, de discriminação e de opressão. Ninguém escolhe a classe social, a cor da pele ou ou lugar de nascimento, mas a gente pode escolher o que fazer com o corpo que a gente ocupa e ajudar a construir um mundo em que é possível viver com dignidade e liberdade independentemente de onde e como você nasceu.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

A justificativa de Marina Silva para voltar a apoiar Lula e o PT

A justificativa de Marina Silva para voltar a apoiar Lula e o PT