“Num desses casarões típicos da arquitetura paulista dos anos vinte, construídos pelos imigrantes italianos, igual a centenas de outros do Brás, Barra Funda e do Bixiga, hoje em fase de extinção do ‘moderno’ panorama da cidade, foi que nos anos sessenta o Grupo Oficina conseguiu fixar sua sede. Lá fez sua morada e lugar de encontro com seu público, e consigo mesmo.” Assim o cenógrafo e arquiteto paulista Flávio Império (1935-1985) encerra o laudo técnico de 1982 em que autoriza que se façam reformulações internas no prédio do Teatro Oficina, projetado e erguido por ele de 1966 a 1967 no lugar do primeiro edifício da companhia, que pegou fogo em 1966 em um episódio atribuído por José Celso Martinez Corrêa, diretor do teatro, a paramilitares que perseguiam o grupo desde o golpe de 1964.

Com o aval de Império, os arquitetos Lina Bo Bardi e Edson Elito empreenderam entre 1980 e 1993 uma reforma que transformou por completo o interior do Oficina (mais abaixo). Ítalo-brasileira que também criou o Masp e o Sesc Pompeia, e cujo legado foi celebrado há três anos no Brasil e no exterior, no centenário do seu nascimento, Lina morreu um ano antes da reinauguração do teatro. A obra é, portanto, considerada o seu “canto de cisne”, como a chama José Celso, e atrai gente de toda parte interessada em arquitetura. Na tarde de 27 de outubro, quando recebia a reportagem de VEJA para falar sobre o novo ato da contenda com o empresário Silvio Santos, que quer erguer torres residenciais de mais de cem metros em torno do Oficina, Zé Celso viu a rua Lina Bo Bardi, como batizou o longilíneo espaço cênico térreo que ela pôs no lugar do convencional palco italiano, ser tomada por dezenas de estudantes de arquitetura suíços, celulares em punho, que fotografavam o salão criado pela arquiteta.

Zé Celso se levantou da cadeira e foi recebê-los com um breve relato da reunião realizada quatro dias antes no Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico). No encontro, o órgão contrariou decisão deferida pelo próprio no ano passado para preservar a área no entorno do teatro, tombado em nível estadual em 1983 e no federal em 2010, pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), e deu autorização para que o braço imobiliário do Grupo Silvio Santos construísse um empreendimento no local.

“As torres ameaçam essa janela, que é uma conexão do teatro com a cidade, de onde se vê São Paulo, o Minhocão, o TBC, e onde, no escuro da noite, o público pode se encontrar com seu reflexo”, explicou aos visitantes, apontando para a imensa janela aberta por Lina diante da plateia, que passou a ficar concentrada em uma das paredes da sala, distribuída em três andares de cadeiras. Pela parede abaixo da janela, sai uma árvore plantada dentro do teatro pela arquiteta. A caesalpinia, árvore considerada sagrada no teatro, se eleva sobre o terreno vizinho, pertencente a Silvio Santos. “Essa árvore foi plantada pela Lina Bardi, exatamente como na Casa de Vidro. No chão, os atores se ligam com o terreno, com o subterrâneo. É céu, a terra e o inferno. É um teatro cosmopolítico.”

Enquanto o diretor falava, uma das estudantes assumiu a palavra e pediu, com a sem-cerimônia típica dos europeus, “Por favor, alguém nos apresente esse homem, nos diga quem ele é”. A solicitação, prontamente atendida por um dos funcionários do teatro, mostra que o Oficina pode se confundir com a figura de José Celso Martinez Corrêa, seu fundador, diretor e guia até hoje. Mas ele é também Lina Bo Bardi, a razão pela qual aqueles estudantes chegaram até ali.

É esse, grosso modo, o pano de fundo da briga que opõe Zé Celso e Silvio Santos. Um quer construir e vender unidades residenciais em volta do teatro, e até já falou em tirá-lo dali, se possível. O outro tem um discurso de defesa das artes e da arquitetura, que é rebatido pelo primeiro. Em ação endereçada por seus advogados ao Iphan em 2015, o apresentador, um ex-camelô que se fez sozinho e se tornou dono de uma das maiores emissoras de TV do país, o SBT, do milionário Baú da Felicidade e da empresa de cosméticos Jequiti, questiona a reforma feita por Lina Bo Bardi no imóvel. Ele alega que ela teria descaracterizado internamente o teatro tombado em 1983, diz que o Oficina padece de “absoluta ausência de relevância arquitetônica” e afirma ter direito a construir naquelas terras, já que são suas.

As arquitetas que atuam junto ao Teatro Oficina, por outro lado, veem no projeto de Silvio Santos risco de gentrificação da região, processo que elevaria o valor dos imóveis ao passar um verniz sobre o bairro e acabaria por expulsar dali os seus antigos moradores. O empresário pretende erguer uma torre residencial de cada lado e uma nos fundos do imóvel, para depois comercializar os apartamentos a preços que naturalmente compensem o investimento e deem lucro. Falam também em prejuízo ao projeto de Lina Bo Bardi, cujo plano original para o Oficina inclui, além da sede do teatro, um parque cultural em redor, com áreas verdes e espaço para shows e eventos.

A questão vem ganhando corpo, apoiadores e mediadores. Artistas como Fernanda Montenegro e Maria Ribeiro saíram em defesa do Teatro Oficina. Chico Buarque, que não queria uma nova montagem de Roda Viva, peça de sua autoria censurada em 1968 depois de o elenco ser espancado pelo Comando de Caça aos Comunistas (CCC), liberou um novo espetáculo dirigido por Zé Celso, em “solidariedade” à companhia. No plano político, o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) fez a ponte entre o Oficina e o prefeito João Doria (PSDB-SP), que convocou uma reunião com Silvio Santos para tentar encontrar um meio-termo que satisfizesse a ambas as partes. O apresentador, que não respondeu à solicitação da reportagem até o fechamento dessa matéria, não cedeu nem um naco do terreno, mesmo quando Doria reconheceu que ele era proprietário do lugar e propôs uma conciliação entre as partes, um misto de empreendimento comercial e parque cultural. Uma nova reunião, marcada para 13 de novembro, foi cancelada de última hora pelo empresário.

*

*

Camadas de história

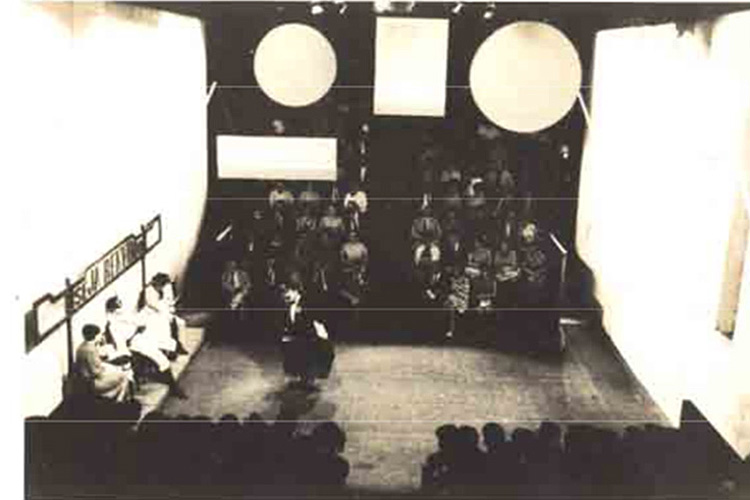

O primeiro prédio do Oficina, com cadeiras dos dois lados do palco em um formato do tipo sanduíche, como aquele adotado por Lina Bo Bardi no Sesc Pompeia, em São Paulo, foi inaugurado em 1961 com a assinatura de Joaquim Guedes. O arquiteto foi o primeiro a desenhar uma sede para o grupo de teatro amador criado três anos antes na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde José Celso foi colega do ora presidente Michel Temer. “O Oficina nasceu na Faculdade de Direito da USP no tempo em que era faculdade de direita. Eu nunca ouvi falar de direitos humanos ali”, lembra Zé Celso, um paulista nascido em 1937 em Araraquara e criado em uma família de espírito livre, ainda que a mãe fosse “católica e reacionária”. A avó paterna, Laureana, era uma índia tupinambá “completamente doida” que andava a cavalo de pé e o avô, de quem herdou o primeiro nome, um “celta libertário” de Trás-os-Montes que tocava guitarra. Tiveram “amores múltiplos”. Seu pai, a figura de autoridade que suavizava o clima dentro de casa, fugiu à lida na roça e se tornou um homem letrado, com um apreço à cultura que transmitiu aos filhos, juntamente com a liberdade.

Já o colega Temer, diz o diretor, sempre foi “desse jeito”. “Ele sempre teve essa cara, esse porte. Guardei uma certa simpatia dele dessa época, porque sempre foi gentil comigo. Quando ele fez aquela carta, reclamando que era um vice decorativo, vacilei um pouco. Mas, quando derrubou a Dilma, eu saquei tudo”, diz o diretor, para quem o impeachment está na origem da onda conservadora que se abateu sobre artes e artistas, como se viu no caso da Queermuseu: Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, exposição abreviada em Porto Alegre, da censura à peça O Evangelho segundo Jesus: Rainha do Céu, e da ira despertada por uma performance no MAM (Museu de Arte Moderna) em que uma menina tocou a perna e a mão de um homem que, desnudo, emulava um Bicho de Lygia Clark.

Guedes usou como base para a primeira sede do Oficina o que fora uma vila romana na Bela Vista, bairro do centro de São Paulo também chamado de Bexiga – Zé Celso e a trupe do Oficina preferem ainda a forma popular Bixiga. O nome Bexiga teria vindo de um riozinho que hoje tem parte do leito soterrado aos fundos do Teatro Oficina. “Esse é um sítio arqueológico e ecológico. É um terreno fértil, em que em se plantando tudo dá”, diz Zé Celso sobre as terras que envolvem o imóvel. Ele evoca a carta, também citada por Caetano Veloso na antropofágica (o diretor preferiria antropófaga) Tropicália, que o escrivão Pero Vaz de Caminha remeteu ao rei em 1500, quando Portugal tomou posse deste solo.

Há também quem diga que o nome do bairro vem do português Antônio José Leite Braga, dono até 1870 de uma imensa propriedade rural entre os riachos Itororó e Saracura, ou, no mapa atual, entre as avenidas 23 de Maio e 9 de Julho. Vítima de varíola, Braga teria desenvolvido bexigas no rosto – daí o apelido delicado. A região, inclusa a chácara do Bexiga, foi loteada em 1878 por Dom Pedro II. Era, então, formada por portugueses, brasileiros e negros foragidos. Nos terrenos contíguos ao Oficina, de acordo com pesquisas do próprio teatro, houve uma senzala e mais tarde morou uma escrava, que se tornou dona do espaço ao recebê-lo de um feitor.

Pouco depois, na virada do século XIX para o XX, enquanto a cidade se expandia em ritmo explosivo graças ao café, viriam os italianos para moldar de maneira definitiva a face do bairro, hoje conhecido tanto pelos teatros como pelas cantinas. Nessa leva, chegou ao Brasil Vitoria, a avó materna de Zé Celso, uma analfabeta oriunda de Gênova que se casaria com um espanhol de nome Celso.

São Paulo se transformava a passos acelerados e dava início à verticalização. O avanço imobiliário se reduziu entre 1920 e 1932, por causa da crise financeira internacional e do café, mas voltou a ganhar fôlego a partir de 1933, quando a cidade atingiu o seu primeiro milhão de habitantes. “Em 1940, foram construídos mais de 13.000 novos prédios, quase seis por hora”, anota o historiador José Tavares Correia de Lira, e professor da FAU-USP, no livro O Visível e o Invisível na Arquitetura Brasileira (DBA).

Foi um italiano, o empresário e produtor napolitano Franco Zampari (1898-1966), quem colocou São Paulo no cenário das artes dramáticas ao inaugurar, em 1948, o Teatro Brasileiro de Comédia, na rua Major Diogo. Berço de nomes como Cacilda Becker, Cleyde Yácones e Paulo Autran, o TBC, como é mais conhecido, é avistado do Oficina, uma de suas crias, surgida depois do teatro Maria Della Costa, aberto em 1954 na rua Paim, e do teatro Bela Vista, fundado pelo ator Sérgio Cardoso em 1956 na Rua Conselheiro Ramalho. Cardoso, como outros produtores e atores da época, viu em um casarão abandonado no bairro a oportunidade de criar a própria companhia e dar a ela uma casa. O local passaria por uma reforma e em 1980, oito anos depois da morte do ator, seria reinaugurado com entrada pela Rui Barbosa e seu nome na fachada. Fora do Bexiga, mas perto dali e influenciado pelo TBC, o Teatro de Arena, na República, também incendiou a cena artística nos anos 1950 e 60.

A concentração de palcos já levou a Bela Vista a ser comparada à Broadway, a rua cravejada de teatros em Nova York. “O Bixiga é o umbigo cultural de São Paulo”, diz Zé Celso. “Aqui nasceu o teatro moderno brasileiro. Quando surgiu o TBC, muitos moradores do bairro começaram a trabalhar como contrarregra, como porteiro. Desde aí, há uma ligação muito grande do Bixiga com o teatro.”

Outros teatros de destaque na Bela Vista são o Ruth Escobar, aberto pela recém-falecida atriz em 1963, na rua dos Ingleses, e a sala inaugurada nove anos com Tom Santos à frente e rebatizada em 1984 como Bibi Ferreira.

Também em 1984, o Estado de São Paulo desapropriou o terreno onde está instalado o Teatro Oficina, a fim de protegê-lo da especulação imobiliária. Fundado no início da década de 1960 no número 520 da rua Jaceguai, vinte anos depois a sede da companhia passaria a fazer parte de um outro cenário, este descolado das artes. O prédio entraria para a carta de negócios do empresário Silvio Santos.

*

*

O processo de descolonização

https://www.youtube.com/watch?v=CkydG29xWUU

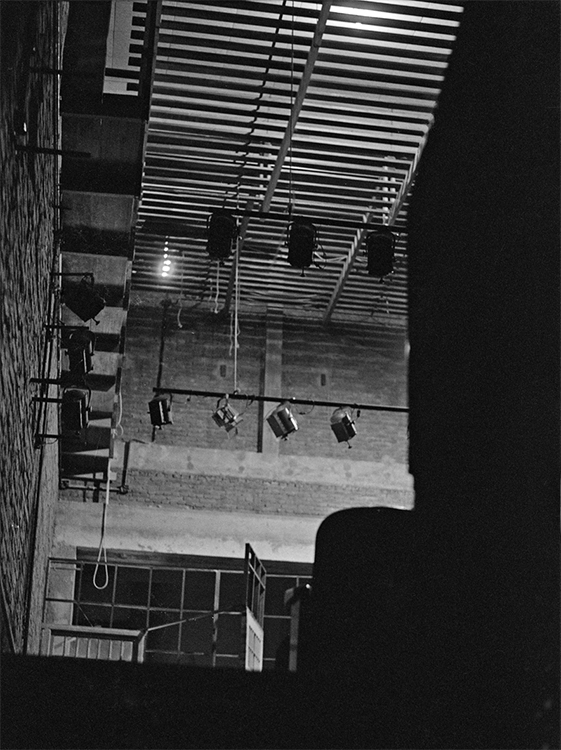

Ao saber do incêndio que destruiu o teatro erguido em oito meses por Joaquim Guedes, José Celso Martinez Corrêa vestiu terno e gravata e seguiu até a rua Jaceguai, onde se prostrou, sério, diante dos escombros. Ali, receberia repórteres e fotógrafos e atores aos prantos, e também o amigo Flávio Império, que chegou rindo da situação. “O teto dos pequenos burgueses caiu, que maravilha!”, gargalhava Império, numa referência a O Casamento do Pequeno Burguês, de Bertolt Brecht, em que uma casa se desintegra aos poucos. O cenógrafo assumiria então a missão de reconstruir o teto e o salão do teatro, tarefa que consumiria cerca de um ano e meio.

“Eu, ainda estupidamente colonizado, pedi que ele fizesse um teatro brechtiano, com um palco giratório à maneira do Berliner Ensemble, onde eu havia visto uma série de peças em uma viagem à Europa. O Flávio não queria fazer aquilo, eu insisti”, lembra Zé Celso. Foi nesse palco giratório que o Oficina encenou O Rei da Vela, peça que ganhou uma nova montagem no Sesc Pinheiros, em comemoração dos 50 anos da primeira, também com um palco que gira. No espetáculo agora em cartaz, trabalha metade da companhia — que, além de atores, é composta por cenógrafos, cinegrafistas, profissionais de divulgação e outros –, hoje com cerca de setenta pessoas.

A história do Oficina, e de parte da cultura brasileira que com ele dialogou e por ele foi influenciada, pode ser dividida entre antes e depois da estreia de O Rei da Vela, em 1967. O contato com o texto de Oswald de Andrade, expoente do Movimento Modernista deflagrado em 1922 e autor do Manifesto Antropófago, aquele em que afirma “Tupi, or not tupi that is the question”, frase síntese da sua proposta de deglutir o estrangeiro junto com o nacional e criar a partir daí algo novo, uma geleia geral brasileira, revolucionaria a forma de Zé Celso ver não apenas o teatro, mas o mundo. No mesmo ano, Hélio Oiticica apresentava em uma mostra no Rio Tropicália, a instalação labiríntica que une a exuberância da selva ao estreitamento da visão, afunilada pela tela de um televisor, e que batizaria o movimento musical encabeçado por Caetano Veloso e Gilberto Gil. No ano seguinte, com Gal Costa, Tom Zé, Nara Leão, Os Mutantes e o poeta Torquato Neto, eles lançariam o disco-manifesto Tropicália ou Panis et Circenses, um passaporte para o exílio.

“Eu era colonizado. Mas aí chegou O Rei da Vela e Oswald de Andrade se tornou meu grande mestre, meu xamã. Fui interpretando tudo através dele: Shakespeare, Tchekhov. Toda a minha geração fez isso, a geração da Tropicália. A gente não engolia mais enlatado. A gente comia cultura colonizada e retornava com algo modificado. Nós todos, no fundo, somos índios”, diz Zé Celso, um colar indígena em volta do pescoço, branco como a roupa que veste às sextas-feiras aquele que se orgulha de ter recebido de Mãe Estela, da Bahia, o título de “Exu das artes cênicas”. Às sextas e agora, por tempo indeterminado, sempre que tem um encontro público, como forma de combater o mal-estar geral. A cabeça – ou a iniciação no candomblé – ele nunca fez, no entanto. Sua religião, afirma, é o teatro. “Meu deus é Dionísio.”

O colonialismo cultural, com o qual o Brasil passa a romper de maneira mais efetiva a partir do Modernismo, acredita o dramaturgo, está retornando. O sucesso dos musicais é prova disso. “É tudo fake. O espetáculo tem cara de publicidade. Musical é tudo sintético, é igual banana do agronegócio. É uma coisa caras e bocas. Se não fosse o Danilo Miranda, o nosso verdadeiro ministro da Cultura, não haveria teatro em São Paulo”, diz Zé Celso, citando o diretor do Sesc que bancou a nova montagem de O Rei da Vela. A peça saiu do Oficina por causa do palco giratório, que não caberia ali.

“O Brasil está se recolonizando inteiramente. O país está entregando tudo, porque não acredita que nós, brasileiros, temos capacidade. E primeira coisa a ser entregue e destruída é a cultura. O Caetano Veloso foi um dos primeiros a se levantar contra isso, com a Paula Lavigne, e por isso se tornaram alvos”, diz o diretor, louvando o posicionamento de Caetano, de Paula e de Fernanda Montenegro, que aderiu ao movimento #342Artes, de defesa da liberdade artística, pedindo por “desacovardamento”.

“As pessoas não estão nas ruas porque estão massacradas, sem emprego, estão com medo. Por isso a Fernanda Montenegro falou em desacovardamento na internet, e foi ameaçada de morte por isso. A produtora dela, a Carmen Mello, foi ver O Rei da Vela e ao final me abraçou chorando, no camarim. Ela está com medo pela Fernanda. Mas, se os artistas se levantarem e se desacovardarem, vem todo mundo com a gente. A gente precisa de uma revolução cultural”, afirma o diretor, para quem é preciso, mais que resistir, “re-existir” para fazer frente à “bad trip” que arte e artistas vêm sofrendo. “A arte se tornou alvo dos conservadores porque é livre. Ela não se enquadra dos logaritmos do sistema. É uma invenção subjetiva. A arte lida com o inconsciente, não se deixa capturar.”

Na esfera política, que agora resvala sobre a artística, Zé Celso também enxerga um “retrocesso”. Para o diretor, a atmosfera atual é pior que a de 1967, quando O Rei da Vela inaugurou o segundo prédio do Teatro Oficina. “Hoje é muito mais forte esse retrocesso. É o clima da Segunda Guerra Mundial. ‘Nós fazemos parte de um todo ameaçado’, já disse Oswald de Andrade.”

Apesar do ambiente “pesado”, Zé Celso não pensa em deixar o Brasil como fez em 1974, depois de ser preso e torturado pela ditadura. “Estou me sentindo torturado de novo, mas não arrego. Não vou sair do Brasil, aconteça o que acontecer. Aqui, você tem cultura popular, tem escola de samba, a Vai-Vai fica aqui no Bixiga, o povo brasileiro é muito mais próximo do povo grego do que na Europa.”

*

*

As portas da percepção

À revelação da antropofagia, somou-se, coisa de um ano depois, a descoberta das drogas. O coro reunido para Roda Viva, espetáculo de Chico Buarque que sairia de cartaz de modo trágico, era formado por atores jovens que introduziam baratos diversos na companhia. “Eu tinha 30 anos, eles tinham 20. Foi aí que eu comecei a tomar ácido, peiote, a fumar maconha, a usar cocaína, tudo”, lembra Zé Celso. “Nos ensaios, nos shows de rock, quando promovemos um festival de música, era tudo uma festa só. Meninas passavam vendendo comida natural e ácido, vinham músicos de todo canto, uma noite apareceu o Mick Jagger, em outra veio a Vai-Vai e nós cantamos sem parar com o pessoal do samba. Passamos a madrugada repetindo I Can’t Get No (Satisfaction).”

As drogas não tinham função apenas recreativa. O grupo passou a fazer leituras e ensaios sob o efeito de entorpecentes, que, diz, aguçavam a sensibilidade. Segundo Zé Celso, a partir dessa época, ele fez todas as montagens “delirante”. “Fiz As Três Irmãs, do Tchekhov, numa viagem de mescalina, que me fez perceber a mandala dentro da peça. No primeiro ato, os personagens estão todos conectados. É o primeiro dia do ano, estão todos animados. No segundo ato, as pessoas se ligam em pequenos grupos”, conta. “Todos consumiam mescalina. A gente ia para a praia, tomava mescalina com o estômago vazio e recebia mensagem da Rússia dizendo, ‘Faz de novo’. A gente entrava em fricção com a areia, enxergava o colorido, liberava os corpos. O teatro pede uma entrega, um estraçalhamento, um descabaçamento. E assim a gente ficou completamente ligado no Tchekhov profundo. Nas peças do Tchekhov, os atores falam coisas, mas o que importa mesmo é o não dito.”

É um pouco por essa ótica da sensibilidade, da profundidade e, por que não, do desbunde, que Zé Celso analisa a televisão. Ele participou, em 2011, da novela Cordel Encantado, da Globo. “É muito careta. Uma utilização pobre da tecnologia. Eles dividem tudo entre o bem e o mal”, se queixa. “Novela é um horror. É algo rígido. Primeiro, tem que acordar cedo, coisa de que não gosto. Depois, fui muito tolhido pela direção.”

Para o diretor, o que leva atores do teatro a migrar para a TV é “o dinheiro, claro”. Zé Celso lamenta a falta de cultura e de curiosidade dos atores das novas gerações, caso de Caio Castro, que declarou não ir ao teatro e é visto pelo dramaturgo como um “analfabeto da vida”, e vê um certo “racismo” no elenco da Globo. “Foi criada uma casta de pessoas que têm medo de perder os privilégios, têm um certo racismo com os que não estão na emissora, com raras exceções. Eles vivem festejando, comprando coisas. A maioria não volta a fazer Hamlet. Poucas pessoas saem dessa casta. Não é todo mundo que é igual ao Wagner Moura, Bárbara Paz, Letícia Sabatella.”

Do tempo do uso intensivo de alucinógenos, o diretor, um fã do cantor Criolo (“um príncipe”), lembra também uma viagem musical com João Gilberto em Nova York. O cantor tinha peiote na geladeira, de vez em quando ia lá, cortava um pedaço e dividia com o dramaturgo. Depois, tocava violão e cantava, enquanto Zé Celso permanecia num profundo silêncio. “Aquele canto vale uma existência, é uma coisa deslumbrante. Ele, ao telefone, já é de a gente ver estrelinha. Mas há muito tempo não temos contato, porque ele ficou muito isolado.”

Nem a “bad trip” da tortura e o exílio o fizeram desistir das drogas, que poderiam trazer os chamados flashbacks. Zé Celso foi torturado em 1974, no extinto Dops (Departamento de Ordem Política e Social), não sabe sob qual acusação. “Me penduraram no pau de arara, me deram choque elétrico no corpo todo, é horrível. Eu até hoje tenho um problema grave de coluna. Me cercaram, me esmurraram, me arrancaram dente. E depois eles me deixaram um tempo num lugar, uma solitária, com muros enormes e luz acesa o tempo todo. Eu ficava dizendo as peças que sabia de cor para não enlouquecer. E ouvia as chibatadas que davam, ouvia os gritos da tortura. Fiquei preso uns dois meses. Quando estourou a Revolução Portuguesa e chamaram a companhia, minha irmã namorava um juiz do tribunal militar, que me deu saída. Fiquei quatro anos fora.”

O diretor só parou com o consumo variado de drogas depois de um infarto, em 1993, quando se restringiu à maconha e ao vinho. “Fumo há cinquenta anos, sou a prova de que a maconha pode ser liberada”, diz o dramaturgo, que defende também a volta da cocaína às farmácias, agora com tarja preta.

Zé Celso pode não ter a mesma relação de cinquenta anos atrás com o novo coro de Roda Viva, mas está animado com o retorno da peça, que considera irmã de O Rei da Vela. O texto de Oswald narra a queda de Abelardo I, um agiota que enriquece com a miséria alheia. Roda Viva, primeiro texto teatral de Chico Buarque, fala de um cantor que troca de nome para tentar agradar ao público. Benedito Silva se transforma em Ben Silvere, uma crítica à indústria cultural e ao controle criativo que Chico Buarque sentia sofrer nas gravadoras em que trabalhou. O coro da montagem do Teatro Oficina, que representava, segundo Zé Celso, as diferentes revoluções de pensamento e de cultura da época, foi o que chocou a turba conservadora. Os integrantes do coro interagiam, tocavam na plateia, provocavam.

Quando recebeu a reportagem, ele aguardava uma resposta de Chico, para quem havia enviado um e-mail pedindo autorização para a nova montagem, que já havia começado a ensaiar. Estava esperançoso. “Nos encontramos num Réveillon na praia de Ipanema, depois de muitos anos sem nos ver e nos falar, e demos um abraço carinhoso. Sem dizer uma palavra. Existe amor entre nós.”

Na ocasião, a equipe do Oficina também havia entrado em contato com a advogada Carol Proner, namorada de Chico, que se mostrou otimista com a autorização. “Eles estão apaixonados e, poxa, ele tem 71 anos. É ótimo ficar apaixonado nessa idade. Eu até com 80 anos fico apaixonado, porque o velho tem libido. Não estou namorando, infelizmente, estou procurando. Eu sou brocha, mas sou um maravilhoso amante. Eu me encontro com os parceiros no palco-cama do estúdio Paraíso, onde moro.”

*

*

Lina, arqueóloga e antropófaga

Na reconstrução do prédio devorado pelo fogo, o arquiteto e cenógrafo Flávio Império fez emergir dos destroços os tijolos que até hoje desenham arcos romanos nas paredes do Oficina. Eles seriam mantidos na superfície, depois, por Lina Bo Bardi, arquiteta que, para Zé Celso, era antes arqueóloga – e antropófaga. “Lina não fazia arquitetura, fazia arqueologia urbana. Não destruía, conservava e integrava o prédio ao bairro, à cidade, à sua história.”

Já a antropofagia se vê em cada canto do teatro. Na arquibancada de três andares inspirada naquela do Scala de Milão, no assentamento afro-brasileiro que reúne junto a uma fonte Exu e Ogum, na árvore que remete às matas e, talvez sobretudo, na rua que substituiu o palco italiano e pôs os atores em contato direto com o chão, referência tanto aos terreiros africanos como à passarela do samba – daí o estandarte pendurado ao fim da via. Como uma obra de arte, o prédio do Teatro Oficina se oferece a uma análise aprofundada a partir dos conceitos que traz embutidos em sua construção.

A reforma que executou por doze anos – o último ano das obras já não contou com Lina, vítima de uma embolia pulmonar, em 1992 – seguia também os rumos da pesquisa cênica realizada pela companhia teatral da Jaceguai. Flávio Império, para Zé Celso um “homem de grandeza” por permitir as alterações no interior do edifício, faz menção a essa pesquisa no mesmo laudo técnico que datilografou para embasar o pedido de tombamento do prédio. “O Teatro Oficina passou por vários tipos de organização interna da relação palco e plateia: atuante-espectador. Este fator constitui-se parte integrante das suas pesquisas: o ‘espaço’ da cena. Um dos elementos básicos da sua pesquisa de linguagem eminentemente teatral. O seu ‘tombamento’ não deveria, portanto, considerar ‘fixo’, congelado, o seu equipamento interno para não estrangular as novas ou futuras propostas de pesquisa do grupo”, escreveu Império.

Lina, de fato, manteve a fachada e uma das paredes intactas. Em outra, abriu o famoso janelão que liga o teatro ao mundo. No miolo, a transformação foi completa. A sala que no início contou com o formato sanduíche e depois com o tradicional esquema de cadeiras na entrada e palco à frente, viu a arquiteta – que gostava de ser chamada de “arquiteto”, à la Cecília Meirelles, que preferia poeta a poetisa – dar um giro na disposição de público e atores, que continuaram cara a cara, mas com as costas para os tijolos e a janela, respectivamente. A composição atual, Zé Celso gosta de lembrar, foi eleita por Rowan Moore, crítico de arquitetura do jornal britânico The Guardian, o melhor teatro do mundo.

*

*

O Homem do Baú

Se Lina teve do empresário paraibano Assis Chateaubriand, fundador dos Diários Associados e idealizador do Masp, o apoio necessário para projetar e erguer o museu, até hoje um dos maiores símbolos da cidade de São Paulo, enquanto remodelava internamente o Oficina viu surgir sobre o seu trabalho a sombra ameaçadora de outro magnata da mídia. A partir de 1980, o apresentador Silvio Santos comprou, um a um, os terrenos que contornam o teatro, das ruas Abolição, 431, Jaceguai, 530, e Santo Amaro, 554, num total de 10.800 metros quadrados, e em seguida procurou adquirir o imóvel então locado pelo grupo. Só foi parado pela desapropriação do prédio, em 1984, pelo governo do Estado de São Paulo, que à época tinha o pianista João Carlos Martins no comando da Secretaria de Cultura.

“Eu me sinto muito orgulhoso por ter sido responsável pela manutenção de dois símbolos do Brasil – o Teatro Oficina com o Zé Celso e o TBC, com o Antônio Abujamra”, lembra Martins, hoje maestro devido à atrofia de três dedos da mão esquerda. “Na época, falei para o Zé Celso que São Paulo sem o Oficina não era uma São Paulo teatralmente empreendedora.”

A desapropriação se seguiu ao tombamento pelo Condephaat em 1983, quando o órgão era presidido pelo geógrafo Aziz Ab’Saber, o mesmo que tombou de modo corajoso a Serra do Japi e parte da Serra do Mar ainda forrada de Mata Atlântica original. Foi um período de respiro para o Oficina, que já havia iniciado, com apoio de diversos artistas, um movimento por sua preservação. “Essa é uma luta coletiva que começou nos anos 1980, houve um movimento extraordinário. O Paulo Francis escreveu dois artigos em defesa do Oficina. Houve um show no parque Ibirapuera maravilhoso, com Baby Consuelo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, a Regina Duarte. Era o fim da ditadura, uma época em que tudo tinha uma nobreza. E Silvio Santos desistiu”, resume Zé Celso.

O encontro que reuniu Zé Celso, Lina Bo Bardi e Aziz Ab’Saber no Condephaat, em torno da pauta do Oficina, está registrado em vídeo e é considerado histórico:

À desistência de Silvio Santos, seguiu-se um tempo de relativa calmaria, sem grandes investidas ou sobressaltos, com espetáculos como Ham-Let, Cacilda! e Os Sertões. Num período de trégua, Silvio Santos, que nunca assistiu a uma única peça do Oficina – mesma situação dos políticos mais diretamente envolvidos com a questão do teatro, o prefeito paulistano, João Doria, e o governador paulista, Geraldo Alckmin, de acordo com Zé Celso – fez uma visita ao grupo, em 2004. Foi levado pelo hoje vereador Eduardo Suplicy (PT-SP).

“O Suplicy ligou e ele veio na hora, porque amava o Supla, que participou da Casa dos Artistas com a Bárbara”, lembra o diretor, citando a atriz Bárbara Paz, figura querida no meio teatral e também presente em novelas da Globo, caso da nova O Outro Lado do Paraíso. “Ele veio sozinho, nós preparamos uma recepção maravilhosa. Uma bailarina de idade avançada, a francesa Renée Gumiel, ficou dançando todo o tempo, uma aleia de pessoas cantava para o Silvio, que ficou impressionado. Depois, ele propôs a troca do terreno.”

A proposta de permuta foi filmada, é possível vê-la a partir dos 3 minutos do vídeo abaixo:

Nos últimos anos, no entanto, Silvio Santos mudou de ideia. “Ele ficou mesquinho”, acusa Zé Celso. “Não ouviu nada do que dissemos quando nos encontramos, não deu o menor valor à história do teatro. Foi agressivo, raivoso. ‘Deixa de ser artista’, me disse. Como eu vou deixar de ser artista? Ele está paranoico. Eles entraram numa paranoia de que esse terreno vai ser tomado pelos craqueiros”, conta Zé Celso, que se refere à reunião, realizada em agosto na sede do SBT, entre ele, o dono da emissora e o prefeito João Doria.

A figura de Chatô, o mecenas de Lina Bo Bardi no Masp, foi evocada por Zé Celso nessa reunião. Não foi suficiente para sensibilizar o Homem do Baú. O diretor lembrou a Silvio Santos como, no século XX, a iniciativa privada presenteou São Paulo com grandes pontos de lazer e cultura, caso, além do Masp, do parque Ibirapuera. “A gente tem de pensar na cidade. Pô, Silvio, eu tô com 80 anos, você é mais velho do que eu, daqui a pouco a gente some do mapa, precisa deixar coisas maravilhosas para a cidade. Essa cidade é tão infeliz, cara”, disse o dramaturgo ao apresentador. Que se limitou a um chiste. “Eu não vou morrer. Se quiser morrer, pode morrer.” Zé Celso não perdoou, “Você é o Rei Lear”, comentário que ficou sem tréplica.

A conversa toda seguiu nesse ritmo. Zé Celso e as arquitetas Marília Gallmeister e Carila Matzenbacher, vinculadas ao Oficina, expunham o projeto de Lina Bo Bardi de fazer um parque cultural público em torno do teatro, e Silvio Santos rebatia com piadinhas. “São Paulo vai se enfartar com tanto carro e tanta torre”, disse Zé Celso. “Mas tem que ser no meu terreno?”, respondeu o apresentador, às gargalhadas. Minutos depois, o dramaturgo contou ter descoberto que a família Abravanel financiou o Museu de Médici em Florença e usado essa informação em uma das suas peças, ao que Guilherme Stoliar, sobrinho e braço direito de Silvio Santos, respondeu aos risos, “Vou cobrar os direitos”.

Carila Matzenbacher lembrou da proposta de permuta, e ela sequer foi reconsiderada por Silvio Santos. “A SPU, a Superintendência do Patrimônio da União, ofereceu uma lista de noventa terrenos para que você escolha um para trocar com o espaço em volta do teatro. A União assumiria, assim, as terras em torno do Oficina”, disse. Sentado ao lado do tio, Stoliar foi quem se encarregou da resposta, uma crítica em tom de desdém de um terreno que fora ofertado antes da lista de SPU, do Ministério do Planejamento, o Sítio do Buracão. “Buracão.” O mesmo Stoliar, ainda em tom de deboche, fez uma contra-proposta que virava as costas para o legado histórico e arquitetônico da sede da companhia teatral. “Se você tem uma lista com noventa terrenos para escolher, por que não pega um desses terrenos e faz o seu teatro lá?”

Argumentos como o de que se identifica com a terra, como os índios, e de que o Oficina sagrou o solo que o contorna ao cuidar dele e semeá-lo, então, nem mereceram comentários de Silvio Santos ou do sobrinho.”Nós somos índios em luta pela terra”, reforçaria Zé Celso a esta reportagem. Da mesma forma que, ao afirmar que não brigava por uma propriedade para ele próprio, mas para o grupo Oficina e aquilo que ele “pode fecundar” ao seu redor, um espaço que seria público, já que de posse da União, Zé Celso não teve retorno. Silvio Santos, que já chegou a figurar na lista dos bilionários da revista americana Forbes, e que poderia ser dono de outro terreno se aceitasse a permuta com a SPU, apenas disse que não daria nada “de graça” a ninguém.

Justiça seja feita, João Doria também ficou sem resposta ao propor, em um texto cravejado de anglicismos, um “mall” que promovesse o “retail” no Bexiga, aliado a um parque cultural que seria um “asset” para o negócio do dono do SBT. “Na América, tem muito shopping cultural”, disse, antes de marcar um novo encontro para dar sequência à discussão.

A tentativa de Doria é de encontrar um caminho que concilie interesses. Em paralelo, Silvio Santos segue tentando reverter o tombamento do Teatro Oficina. Dia 23 de outubro, obteve uma vitória no nível estadual. Agora, busca autorização para construir nos terrenos do Bexiga da prefeitura e da União, junto ao Iphan.

Estupefato com a decisão tomada pelo Condephaat quatro dias antes da entrevista a VEJA, que contrariava uma resolução de 2016, Zé Celso tentava formular explicações. “Mudaram o conselho. É um bando de gente sem lastro cultural que o governador e o secretário de Cultura colocaram no Condephaat. Ficaram poucos do ano passado, entraram gestores, economistas. Na reunião, um conselheiro me disse, ‘Eu sou cartesiano, não sou subjetivo como você’. Mas ele não é cartesiano. Descartes foi o filósofo que disse, ‘Eu penso, logo existo’. Essa gente não pensa. Eles têm na cabeça a matriz do cifrão.”

Zé Celso aposta também que Silvio Santos quer fazer dinheiro com a gentrificação do Bexiga, que ele chama de “genocídio”. “Esse é um bairro de artesãos, de artistas, eles querem expulsar os pobres e os ‘favelados’, como eles chamam. O Paulo Mendes da Rocha e outros têm projetos sérios, querem uma revitalização a favor das pessoas que moram aqui, porque foram elas que deram a vida ao bairro.”

Atônito com o resultado da reunião, o diretor, que já toma parte de um comprimido de Rivotril para dormir, todas as noites, reforçou a dose para conseguir pegar no sono. “Outro dia, tive uma insônia com torre, torre, torre”, diz. “Me sinto torturado outra vez.”

Apesar da contenda histórica com Silvio Santos, que diz ter inspirado todas as suas peças desde os anos 1980, José Celso Martinez Corrêa não negaria um convite para participar do programa do apresentador, que comanda as noites de domingo no SBT. “Se me convidasse, eu iria. Eu sou um palhaço. Como ele.”

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO