Testes de bafômetro? Dispensáveis — eles jamais dirigem alcoolizados. Cochilo no volante? Impossível — eles jamais dormem ao dirigir. Ultrapassar o limite de velocidade, fechar o veículo do lado, fazer conversão proibida — tudo isso é coisa de humanos, com seus vícios muitas vezes letais, suas limitações físicas, seu cérebro sensível a intempéries subjetivas. Ou seja: substitua por carros autônomos os automóveis guiados por motoristas de carne e osso e o trânsito se tornará inapelavelmente mais seguro. Não, não vai aí o mais remoto resquício de misantropia. Pelas contas dos entusiastas dos veículos capazes de se autodirigirem, nove em cada dez acidentes nas ruas e estradas poderiam ser prevenidos se os mais de 1 bilhão de veículos do planeta fossem substituídos pela completa automação.

Há, contudo, um fato inarredável: entrar num carro que será conduzido por meio de uma inteligência artificial (IA) gera desconfiança, para não falar de uma boa dose de temor. A convite da Uber — a empresa americana por trás do aplicativo de transporte de mesmo nome que mexeu para valer com a mobilidade urbana e nos últimos anos tem investido pesado no desenvolvimento de autônomos —, VEJA testou um dos modelos mais avançados disponíveis nessa área. Não sem alguns solavancos no caminho.

A empresa testa atualmente 200 veículos autônomos, todos com carcaça fornecida pela sueca Volvo, mas desenvolvidos e fabricados em um galpão em Pittsburgh, no Estado americano da Pensilvânia. O complexo, inaugurado em 2015, ano em que lá batiam ponto em torno de quarenta empregados, conta hoje com 700 funcionários. O cenário interno mistura elementos típicos de uma startup do Vale do Silício californiano — como as paredes claras, a falta de decorações triviais, a penca de engenheiros jovens ostentando um jeitão de gente saída “de Stanford ou de Harvard” — com um ambiente que lembra mais uma oficina mecânica, no qual são montados os automóveis. Essa segunda área é tratada com sigilo (quase) total. Há nela, por toda parte, avisos de que fotos são proibidas, sob pena de severa advertência e punição. Todo cuidado é pouco para que segredos preciosos como a tecnologia que rege o computador de bordo, ali desenvolvida, não vaze. É enorme a concorrência com gigantes como Google e Audi.

Além de Pittsburgh, carros autodirigidos circulam por outras três regiões urbanas: São Francisco, na Califórnia, as cercanias de Phoenix, no Arizona, e a canadense Toronto, em Ontário. Apenas em Pittsburgh e em Phoenix, entretanto, passageiros já podem deparar com um deles ao acionar o serviço regular da Uber. Sim, quando se solicita um automóvel no aplicativo em um daqueles municípios há a chance de aparecer, no lugar requisitado, um veículo sem motorista. Antes, porém, é perguntado ao cliente, com toda a transparência recomendada, se ele aceita a experiência. “Nunca presenciei uma recusa”, garantiu um dos funcionários da Uber que acompanhou a viagem feita por VEJA e pediu o anonimato porque não é porta-voz oficial da empresa. “Na verdade, quem nos vê transitando fica com mais curiosidade do que medo”, completou. É inevitável, no entanto, sentir receio nas primeiras voltas.

Pela lei local, ainda é necessária a presença de um humano ao volante, para, vá lá, garantir a segurança. Na nossa experiência, além do motorista que servia de “copiloto”, também havia outro funcionário da Uber no banco de passageiro da frente. Nem por isso a desconfiança desapareceu. O carro se guiava pelas ruas estreitas de Pittsburgh com o volante rodando a esmo, como se estivesse sendo manipulado por um fantasma. Em dado momento, um outro motorista, esse de carne e osso, fechou o veículo para fazer uma curva (ilegal) à esquerda, com o farol fechado para o humano. Nisso, o autônomo freou. Não bruscamente, mas de maneira delicada. Mesmo assim, foi de dar frio na barriga.

“Aqui em Pittsburgh é comum que os motoristas façam essa manobra incorreta, de entrar na rua à esquerda, furando o sinal vermelho, enquanto outros carros passam na direção contrária. Por isso, a máquina aprendeu a se comportar adequadamente nessas situações”, relatou o engenheiro mecânico americano Noah Zych, chefe do departamento de sistema de segurança da Uber. Ele é o responsável para que nada dê errado nas viagens dos autônomos. Viagens que já somam 30 000 idas e vindas, com mais de 1,5 milhão de quilômetros percorridos — e poucos acidentes registrados (a empresa não revela o número exato). Em março deste ano, sete meses após o início das experiências em Pittsburgh, uma batida no Arizona levou à paralisação das operações na região. No fim, descobriu-se que a culpa era do outro veículo, guiado por um humano, e a Uber voltou às ruas.

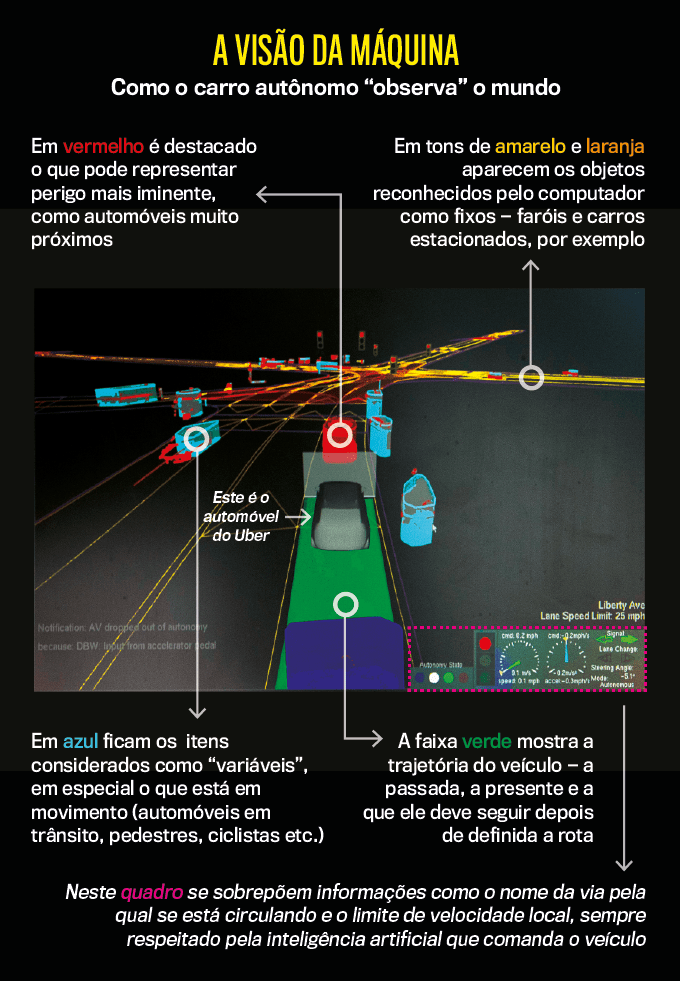

A IA é ótima aluna, aprende com seus erros, a cada jornada melhora o desempenho. Por exemplo, quando começaram a circular em Pittsburgh, os modelos da Uber tiveram problemas para transpor pontes. Isso em um município apelidado de “A Cidade das Pontes” (há por lá cerca de 500 dessas construções). Ao deparar com uma delas, o autônomo brecava e pedia que um humano assumisse o volante. Contudo, em poucas semanas, o carro usou seu radar — que escaneia o ambiente ao redor, em tempo real, em três dimensões e em 360 graus —, suas sete câmeras e outros sensores para mapear Pittsburgh e, assim, passou a compreender a malha urbana. Resultado: hoje, ele já consegue “entender” a “rua que passa por cima de um rio”, e atravessa as pontes sem dificuldades.

200 veículos autônomos já são testados pela marca

“Mas outro dia um garoto desceu de um automóvel no meio da rua, num lugar onde não poderia, e o autônomo foi surpreendido”, relatou um funcionário da Uber. “Felizmente, a máquina brecou, de forma brusca, e evitou uma tragédia.” No percurso realizado por VEJA, o motorista (humano) pegou na direção em três ocasiões. Em uma delas, quando se ouviu a sirene de uma ambulância. “O dispositivo não reage bem próximo a veículos de emergência”, explicou o guia. A segunda aconteceu ao trafegar por uma rua em obras. A explicação: “Construções não são bem entendidas”. A terceira: quando foi preciso passar por uma ferrovia. Só que, nesse caso, o autônomo, para surpresa do empregado da Uber, compreendeu a situação, parou próximo ao local e só prosseguiu, sozinho, ao reparar que não corria o risco de defrontar-se com algum trem inesperado. “Nossa, antes ele não conseguia fazer isso!”, espantou-se o motorista.

o computador de bordo (Gilberto Tadday/VEJA)

“Sempre me questionam se as pessoas terão medo de andar num desses carros. Como resposta, compartilho como foi com meus pais”, contou Zych, da Uber. Recentemente, ele levou a família para uma excursão. De início, o engenheiro mecânico recorda, houve hesitação. “No fim da viagem, perguntei ao meu pai como tinha sido a experiência e ele respondeu: ‘Uma chatice’”, continuou Zych. “É isso que queremos”, garantiu. Por quê? O sonho da Uber é que ninguém mais precise ter um automóvel na garagem. Nesse mundo imaginário, todos andariam em veículos autônomos. Para se chegar ao cenário ainda fictício, esses carros deverão ser inteiramente confiáveis. Isso será possível? Consideremos uma perspectiva histórica. Na virada do século XIX para o XX, automóveis eram vistos com desconfiança, tanto que na Inglaterra havia uma lei que os impedia de trafegar acima de 3 quilômetros por hora — e era preciso que alguém andasse à frente deles, com uma bandeira vermelha, alertando da sua passagem. Na Nova York da década de 20, elevadores automáticos — sem ascensorista — tinham avisos para informar as pessoas de que seriam guiadas pela máquina. Essa medida pretendia diminuir a aflição de entrar num desses então moderníssimos equipamentos. Hoje, tememos os carros autônomos, como ocorreu com os primeiros automóveis e os elevadores automáticos. Daqui a duas décadas, entretanto, essa invenção deverá virar mais uma tecnologia rotineira. Dará até para tomar um vinho com os amigos e voltar sozinho, de carro, quem sabe até tirando uma soneca no banco de trás.

* Filipe Vilicic, de Pittsburgh (EUA)

Publicado em VEJA de 1º de novembro de 2017, edição nº 2554

A justificativa de Marina Silva para voltar a apoiar Lula e o PT

A justificativa de Marina Silva para voltar a apoiar Lula e o PT