As negociações entre a Embraer e a americana Boeing, reveladas às vésperas do Natal, alimentaram temores de que o Brasil possa abrir mão de uma rara joia da indústria nacional. Em um país dependente do agronegócio, a Embraer é uma empresa de alta tecnologia que compete em nível global, isolado exemplo de eficiência e inovação. Michel Temer apressou-se em dizer que, enquanto for presidente, ela jamais será vendida — embora só detenha 5,4% das ações via BNDES, o governo tem o poder de veto a qualquer negociação que envolva o controle da companhia. O sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos (SP), onde fica a sede da empresa, opôs-se a qualquer proposta. São reações que tratam a Embraer como se ela fosse uma estatal 100% nacional, suscetível a ingerências políticas. A verdade é bem diferente. A Embraer é o exemplo de privatização que deu certo. Quando foi vendida pela União, em 1994, a despeito dos protestos de sindicalistas e políticos locais, tinha uma dívida bilionária, corria risco de quebrar e empregava 6 000 trabalhadores; desde então, ela se tornou a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo (atrás da Boeing e da europeia Airbus), triplicou o quadro de funcionários e hoje tem um faturamento vinte vezes maior. Seus dois maiores acionistas são fundos estrangeiros, o americano Brandes e o inglês Mondrian. Em 2006, a empresa decidiu pulverizar o seu capital entre milhares de investidores, para evitar que um acionista controlador tomasse decisões estratégicas de forma unilateral. Nem por isso a Embraer deixou de ser brasileira e de crescer.

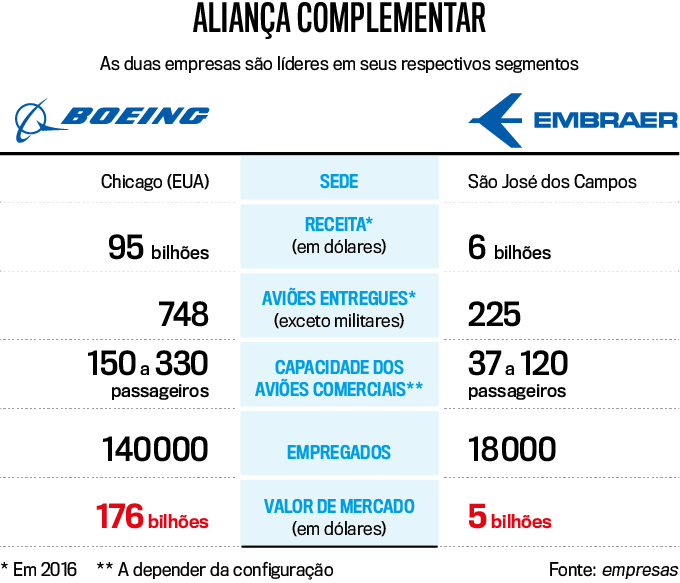

Apesar das manifestações intempestivas, o fato é que a Embraer tem muito a ganhar com o negócio, segundo analistas. Investidores enxergaram esse potencial, e isso se refletiu em uma alta de quase 30% no valor das ações depois que as negociações vieram a público. Os principais produtos das duas companhias não são concorrentes diretos. A Boeing é a líder no segmento de aeronaves de médio e grande portes e longo alcance, ou seja, a partir de 150 passageiros. Já a Embraer domina o mercado de aviões comerciais de pequeno porte, com até 120 passageiros. Dessa complementaridade decorrem argumentos a favor de uma combinação: ambas teriam maior poder de negociação para a compra de componentes e insumos de fornecedores globais. E poderiam acertar uma parceria comercial para a venda de seus modelos para um mesmo cliente — por exemplo, uma companhia aérea que faça tanto voos regionais como intercontinentais. Isso faria diferença especialmente para a companhia brasileira, que tem presença limitada em alguns mercados já acessados pelo grupo americano, como o Oriente Médio e a Ásia. Além disso, o casamento serviria como uma reação ao acordo anunciado em outubro em que a canadense Bombardier, a principal concorrente da Embraer, ganhou a Airbus como sócia de seu programa de jatos de mais de 100 assentos.

Outra razão para o negócio é a potencial colaboração em pesquisa e desenvolvimento. A Embraer tem hoje mais de 4 000 engenheiros, um time que se dedicou na última década a três grandes projetos: desenvolver a segunda geração de sua linha de aviões comerciais (a chamada E2), novos jatos executivos e o KC-390, a sua grande aposta na aviação militar. Esse ciclo está se encerrando sem que haja novos projetos do mesmo nível. A Boeing estuda desenvolver uma nova linha de jatos de médio porte, mas com custos de produção mais baixos que nos Estados Unidos. Além disso, parte de sua equipe de engenharia está perto da aposentadoria. Nesse contexto, um trabalho conjunto de pesquisa faria sentido para as duas empresas. Portanto, a Embraer e o país só terão a ganhar se o seu conselho e a sua diretoria aprovarem as mãos dadas com a Boeing. Será um excelente voo para a competitividade da empresa, caminho aberto com a privatização.

Publicado em VEJA de 3 de janeiro de 2018, edição nº 2563

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

TCU vai fazer pente fino nos cálculos da Previdência

TCU vai fazer pente fino nos cálculos da Previdência