Diante das dificuldades de distribuição da revista decorrentes da greve dos caminhoneiros, VEJA, em respeito aos seus assinantes, está abrindo seu conteúdo integral on-line.

No recém-lançado clipe de This Is America, o rapper Childish Gambino — persona musical do ator e escritor Donald Glover — perpetra um audacioso libelo político. Em seus quatro minutos, o vídeo resume as agruras sofridas pelos negros americanos nos últimos quatro séculos, da escravidão nas lavouras do sul do país à era Trump. Caminhando fácil para os 200 milhões de acessos, This Is America usa a violência visual para denunciar o racismo e a opressão. São tantas as referências disparadas com a velocidade de uma metralhadora Uzi por Gambino e pelo diretor Hiro Murai — colaborador do rapper no seriado Atlanta, exibido pela Netflix — que é necessário vê-lo várias vezes para digerir seu painel impactante. Um cantor de blues e os integrantes de um coral gospel são assassinados a tiros por Gambino, ilustrando como essas manifestações culturais seriam sufocadas pela “América branca”. A calça que o rapper veste em cena emula o uniforme do Exército Confederado, envergado na Guerra Civil americana (1861-1865) pelos sulistas em luta contra o fim da escravidão. Nos minutos finais, Gambino surge fugindo da polícia, em óbvia denúncia da truculência contra os jovens negros americanos.

O clipe causou o barulho esperado: enquanto uns saudaram a coragem de Gambino, outros acusaram-no de só semear mais ódio. Do que ninguém discorda: This Is America se harmoniza perfeitamente com o estado de espírito do pop americano atual. Se o engajamento andou adormecido nos anos da gestão do afrodescendente Barack Obama, as sensibilidades políticas despertaram com fúria no governo do republicano Donald Trump. Gênero preferido por 25,1% dos jovens americanos, segundo uma pesquisa divulgada no ano passado pela revista Forbes, o rap acaba sendo o principal desaguadouro da insatisfação e dos ataques ao “sistema”, ocupando um espaço que já foi do rock (hoje apreciado por um contingente pouco menor: 23% dos americanos).

Nas trincheiras do novo pop politizado há dois figurões influentes: Jay-Z e sua mulher, Beyoncé. Na música The Story of O.J., o cantor e produtor mais poderoso do rap parte da comoção com o julgamento do astro do esporte para denunciar o preconceito e falar da “condição negra”. “É uma canção sobre nós como uma cultura, sobre ter um plano, sobre como levar as coisas adiante”, declarou. Sua mulher, a maior estrela feminina do R&B, não deixa por menos: na turnê Formation (2016) e em sua recente apresentação no festival Coachella, Beyoncé assume o papel de sacerdotisa da causa racial e do dito “empoderamento” da mulher. O front é reforçado com astros como Kendrick Lamar, que ganhou o Prêmio Pulitzer por DAMN, seu mais recente (e engajadíssimo) disco. Na canção FEAR, ele faz um autorretrato aos 7, 17 e 27 anos, enumerando preocupações como o medo de ser assassinado pela polícia. As cantoras Erikah Badu e Janelle Monáe também gostam de um papo politizado. No caso de Janelle, é protesto sem perder a ternura: ela combina a doçura musical de um Stevie Wonder com a postura radical de um Public Enemy. Hell You Talmbout, de 2015, listava o nome de negros mortos nas mãos da polícia ou em ataques racistas. Dirty Computer, seu novo disco, traz canções-manifesto: Django Jane fala de negros americanos que fugiram do país e Americans protesta contra as leis anti-imigração do governo Trump.

Não foram só os discos que se tornaram verdadeiros manifestos políticos: há movimentos semelhantes em áreas como o cinema e a televisão. O próprio Kendrick Lamar é um exemplo da natureza coordenada do bombardeio. É dele a trilha sonora de Pantera Negra, filme da Marvel que se vale de um super-herói africano para celebrar a força negra. É irônico o contraste entre seu sucesso nas bilheterias e a gritaria promovida em 2016 nas redes sociais pelo movimento #Oscarsowhite (“Oscar branco demais”), que denunciava a falta de negros entre os indicados à grande premiação de Hollywood. A pressão deu certo: no ano seguinte, a academia concedeu o Oscar a Moonlight: sob a Luz do Luar, filme cujo protagonista carrega o triplo fardo de ser negro, gay e pobre. O excelente suspense Corra!, indicado ao Oscar deste ano, toca no horror do racismo de forma mais sutil. Na TV, uma sitcom como Black-ish mostra o dia a dia de uma família negra de classe média. Recentemente, a rede ABC se negou a exibir um episódio que falava sobre um imbróglio real: a recusa do jogador de futebol americano Colin Kaepernick em ficar de pé durante a execução do hino do país, em 2016, atitude criticada por Donald Trump — em represália ao destempero presidencial, outros jogadores repetiram, solidários, o gesto rebelde do colega.

Em seu DNA, a nova música negra engajada descende da vertente mais insolente do funk. Vem de Sly Stone e seu provocativo hit Don’t Call Me Nigger, Whitey (“Não me chame de crioulo, branquelo”), e de James Brown, com sua Say It Loud, I’m Black and I’m Proud (“Diga bem alto, sou negro e me orgulho disso”). Mas há outros antecedentes. A música negra americana sempre refletiu com agudeza as questões sociais do país. O jazz pôs em voga manifestos como Strange Fruit, gravada por Billie Holiday em 1939 (e composta por um judeu, Abel Meeropol), e Mississippi Goddam, que Nina Simone registrou em 1964. São protestos vigorosos contra o assassinato de jovens negros no sul dos Estados Unidos. A luta pelos direitos civis, nos anos 60, serviu de inspiração para muitos compositores negros, de Sam Cooke a Curtis Mayfield. Até a Motown, gravadora notabilizada por seguir uma linha apolítica (e, portanto, mais palatável à classe média branca), teve seu quinhão de protesto. Lançou um discurso do pastor e líder negro Martin Luther King Jr. em disco. E artistas de seu cast, como Marvin Gaye e Stevie Wonder, fizeram canções sobre racismo e libelos contra a Guerra do Vietnã.

A nova música de protesto exibe a forma vertiginosa dos videoclipes de rap e R&B, mas sua pauta continua notavelmente semelhante, em essência, àquelas abraçadas por astros negros de outros tempos: os principais alvos continuam a ser a discriminação racial, a perseguição judicial e a truculência da polícia. A nuance contemporânea é que os artistas não disfarçam uma ponta de decepção: depois de embarcarem no sonho de ver um presidente negro e liberal como Obama ser eleito, é como se vivessem a ressaca. Que começou durante o governo do democrata, com a morte de jovens negros pela polícia nas cidades de Ferguson e Baltimore, entre 2014 e 2015. Aí vem o fator que dá a cara atual do fenômeno: por meio das redes sociais, a campanha #BlackLivesMatter (“Vidas negras importam”) ganhou corpo e naturalmente foi encampada pelo pop. O álbum Black Messiah, do cantor D’Angelo, foi um dos catalisadores dessa nova onda de protesto musical. Lançado no fim de 2014, foi inspirado pelas manifestações em Ferguson. A revolta motivou o soulman a criar um apanhado de músicas cheias de provocação política.

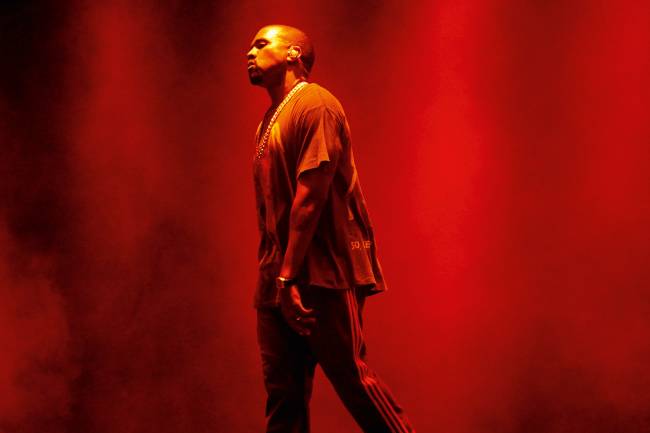

A causa dos novos politizados é legítima, mas irrita seus opositores, que não se cansam de denunciar o que chamam de “mi-mi-mi identitário”, sobretudo quando acumula a defesa de uma minoria dentro de outra minoria. Recentemente, Janelle Monáe revelou sua bissexualidade à revista Rolling Stone. Como disse que, para ela, ser negra e ter relações com homens e mulheres equivale a ser uma alma livre, os conservadores do pedaço já se arrepiaram. Como é comum em momentos de ânimos acirrados, quem sai do quadrado entra na linha de tiro (figurativa, é claro). O rapper Kanye West, ao abraçar o reacionarismo, tornou-se a versão americana de Lobão. Causou mal-estar ao propagar no Twitter mensagens em defesa da besta-fera dos rappers liberais: Trump. Foi chamado de doente mental e acabou dando razão aos seus críticos ao afirmar numa entrevista que a escravidão teria sido “uma escolha dos negros” americanos. Meter-se em política é uma boa política, mas, hoje em dia, é preciso saber encarar a pancadaria.

Publicado em VEJA de 30 de maio de 2018, edição nº 2584

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Greves e manifestações param a França contra reforma da Previdência

Greves e manifestações param a França contra reforma da Previdência Lula vai entregar medalha de mérito a Xuxa e Janja no Planalto

Lula vai entregar medalha de mérito a Xuxa e Janja no Planalto Marçal ultrapassa Nunes e encosta em Boulos em nova pesquisa AtlasIntel

Marçal ultrapassa Nunes e encosta em Boulos em nova pesquisa AtlasIntel O duro conselho que Datena ouviu de Kajuru e decidiu ignorar

O duro conselho que Datena ouviu de Kajuru e decidiu ignorar Lula critica classe média brasileira e defende aborto

Lula critica classe média brasileira e defende aborto

![[BF2024] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://gutenberg.veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)

![[BF2024] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://gutenberg.veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)