“Com exceção da água potável, nenhum outro recurso da medicina, nem mesmo os antibióticos, teve tanto resultado na redução da mortalidade e no crescimento populacional quanto as vacinas.” A frase é do médico americano Stanley Plotkin, um dos principais estudiosos sobre o tema e criador da vacina contra a rubéola, em 1964. Simples, clara e informativa, ela resume a relevância dos imunizantes para a sobrevivência da humanidade. E, no entanto, é lamentável, houve desinteresse inicial do governo do presidente Jair Bolsonaro, alimentado por negacionismo, na compra de doses, além de irresponsável aposta em medicamentos sem comprovação científica.

Dos salões da CPI da Pandemia, em Brasília, brotam algumas certezas incômodas de negligência — e elas parecem estar coladas à denúncia feita a VEJA pelo ex-secretário de Comunicação Social Fabio Wajngarten de que o Ministério da Saúde recusara abrir negociações com a farmacêutica americana Pfizer. Descobriram-se, ainda, indícios de tentativa de superfaturamento envolvendo a compra da Covaxin, da indiana Bharat Biotech. Eis um Brasil inaceitável, e que as mais de 530 000 mortes em decorrência do vírus tingem de tragédia. Mas há um outro país que, nas últimas semanas, tem andado com entusiasmante velocidade na trilha do bom senso — um país em que os bons resultados começam a aparecer. A queda do número de hospitalizações e mortes registrada nas últimas semanas (veja abaixo), consequência direta do avanço da imunização, sugere que é possível vislumbrar, dentro de alguns meses, o controle da pandemia no Brasil. Em resumo: há sinais de esperança.

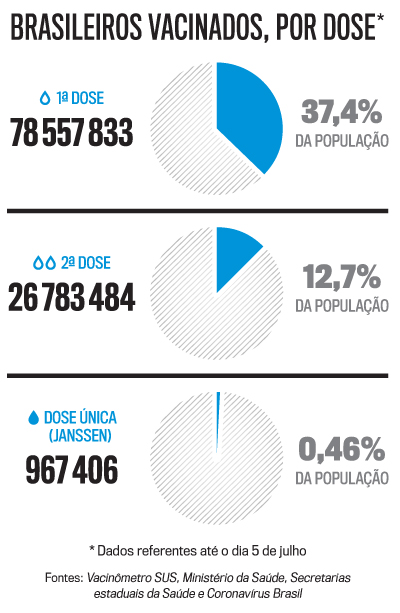

É inegável que o início foi difícil e desanimador. Desde 17 de janeiro, quando a enfermeira Mônica Calazans recebeu a primeira dose da CoronaVac, em São Paulo, tornando-se a primeira brasileira a ser parcialmente protegida, até o início de junho, o ritmo da campanha foi mais lento do que o anunciado. Depois de cinco meses, a situação mudou, e a engrenagem ganhou tração. Apenas em junho, 31,8 milhões de doses foram aplicadas. É o equivalente a 30% das vacinas administradas no país até 7 de julho e corresponde à média de 1 milhão de doses por dia, tal qual prometera o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nos primeiros sete dias de julho, ressalte-se, o objetivo foi superado, com uma média de 1,3 milhão de doses diárias aplicadas. O balanço atual autoriza entusiasmo. Até quarta-feira 7, 80,7 milhões de brasileiros tinham sido inoculados com a primeira dose, o que corresponde a 38,4% da população. Destes, 27,2 milhões completaram o esquema de vacinação ao receberem a segunda dose, e 1,4 milhão estão totalmente protegidos após tomarem a dose única da vacina da Janssen.

Isso significa que 13,1% dos brasileiros estão totalmente imunizados (nos EUA são 48%). É certo que há discrepâncias no total de vacinados de acordo com as regiões. Os estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, por exemplo, superam a média nacional, com mais de 40% da população parcialmente imunizada. Por outro lado, Amapá e Roraima não chegaram a 30%.

O principal empecilho para o avanço da vacinação, a baixa oferta, parece ter sido superado. Em junho, o Ministério da Saúde recebeu a maior entrega mensal de doses até hoje: foram 39,9 milhões de doses, de cinco fornecedores — Fiocruz, Instituto Butantan, Covax Facility, Pfizer e Janssen —, além de imunizantes doados pelos Estados Unidos. Para julho, a previsão é ainda melhor: 40,4 milhões de doses. Entre agosto e setembro serão mais 134,8 milhões e, para o quarto trimestre, 289,3 milhões. O impacto do avanço da imunização é impressionante. No dia 12 de abril, quando o total da população vacinada com uma dose não chegava a 12%, a média móvel de mortes atingiu o número assustador de 3 123, o mais alto desde o início da pandemia. Em 27 de junho, quase 34% dos brasileiros tinham recebido a primeira dose. A média móvel de mortes (ainda muito alta) havia caído para 1 664. Na quarta-feira 7, estava em 1 496, abaixo de 1 500 pela primeira vez desde março.

A redução do número de vítimas ocorreu em todas as faixas etárias. Levantamento feito por VEJA a partir de dados do Datasus revelou que, entre janeiro e abril, observaram-se 16% a menos de mortes entre octogenários. Em idosos com mais de 90 anos, a queda foi de 26%. No período compreendido entre março e abril, houve 44% de diminuição de óbitos na faixa etária de 70 a 79 anos e de 43% na que inclui cidadãos de 60 a 69 anos. “É o efeito da vacina”, diz o infectologista Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Como resultado desse movimento, o sistema de saúde, colapsado em março, respira melhor. O mais recente Boletim Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), publicado em 30 de junho, mostra que apenas Tocantins, Paraná e Santa Catarina apresentam taxas de ocupação de leitos iguais ou superiores a 90%. Em paralelo, o mais recente levantamento do Imperial College, de Londres, mostrou que o Brasil conseguiu, pela segunda semana consecutiva, manter a taxa de transmissão da doença abaixo de 1. Na segunda-feira 5, estava em 0,91, considerado como indicativo de desaceleração do contágio. Não se pode dizer, é claro, que o Brasil esteja em uma posição confortável, longe disso. Mas os expressivos índices de redução de hospitalizações e mortes são alentadores. Além disso, as projeções são otimistas. Um relatório do banco Credit Suisse indica sobra de imunizantes nos meses de outubro, novembro e dezembro.

O cenário brasileiro reflete o que já aconteceu em outros países, como Estados Unidos, Israel e Reino Unido, que viram cair as curvas de novas internações e mortes a partir da vacinação. Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostraram que duas semanas depois da aplicação da segunda dose a eficiência dos imunizantes da Pfizer-BioNTech e da Moderna é de 90%. Estudos feitos na Inglaterra revelaram que, 21 dias depois da primeira aplicação das vacinas da AstraZeneca-Oxford ou da Pfizer, as novas infecções diminuíram cerca de 65%. Resultados assim contribuíram para a realização dos jogos da Eurocopa com estádios abertos a torcedores, desde que comprovassem não estar infectados e terem sido vacinados.

Dados semelhantes de sucesso surgiram de pesquisas feitas no Brasil. Em Serrana, no interior de São Paulo, a imunização de toda a população adulta com a CoronaVac, vacina do Instituto Butantan, fez com que os casos sintomáticos de Covid-19 caíssem 80%, as internações, 86%, e as mortes, 95% após a segunda dose. Em Botucatu, também no interior paulista, onde a população adulta já recebeu uma dose do imunizante de Oxford-AstraZeneca, houve queda de 81% dos e casos de 51% nas internações. Até em situações que causaram polêmica, como o aumento de casos no Chile mesmo com 55% da população vacinada com a CoronaVac, ficou demonstrado que o problema não é a vacina, mas o descumprimento das medidas sanitárias de proteção — que, reafirme-se, não podem ser abruptamente abandonadas. Há um avanço inegável, sem dúvida, mas o momento continua sendo de precaução. A cobertura vacinal brasileira contra a Covid-19 ainda é muito baixa, os tais 13%. O Reino Unido, por exemplo, só decidiu relaxar medidas preventivas, como uso de máscara e restrições sociais, a partir deste mês, com mais de 64% da população adulta totalmente vacinada e 86% com ao menos uma dose.

Há, contudo, apesar da estrada luminosa, uma sombra: a preocupação com a disseminação de novas variantes, em especial a delta. Considerada mais transmissível, a cepa está associada a surtos de casos até em países com vacinação avançada. No Brasil, não há confirmação de transmissão comunitária da variante, mas um caso suspeito encontrava-se em investigação em São Paulo na semana passada. É verdade que existe consenso em torno da eficácia das vacinas também contra a nova ameaça. Mas, em se tratando de um vírus que já trouxe tantas surpresas, o melhor é manter os cuidados. “A atenção deve ser a mesma e permanente”, diz o infectologista e epidemiologista Bruno Scarpellini, da PUC-RJ.

Além disso, como se viu ao longo da pandemia, a ignorância pode representar um inimigo tão decisivo quanto o vírus. E ela é forte no Brasil, infelizmente, alimentada por autoridades federais. Há a pregação de grupos antivacina, compostos de indivíduos que insistem em teorias de conspiração e raciocínios sem pé nem cabeça para desestimular a proteção, e os chamados “sommeliers de vacina”. Ou seja, pessoas que querem escolher, equivocadamente, qual vacina tomar. Até a chegada do produto da Janssen, de uma dose só, a campeã de procura era a da Pfizer. Em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, somente entre a segunda-feira e a quarta-feira da primeira semana de julho 300 pessoas tinham negado a vacina porque não havia selo da Pfizer. Em São Caetano do Sul, 635 haviam se furtado a receber outro imunizante. O problema se tornou grave, a ponto de algumas prefeituras exigirem que o indivíduo assine um termo de recusa, automaticamente sendo levado para o fim da fila. Em outras cidades, decidiu-se não informar a procedência do imunizante disponível. “Todas as vacinas em uso funcionam e são seguras”, diz a imunologista Sue Ann Costa Clemens, professora da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e consultora sênior da Fundação Bill e Melinda Gates. “A melhor é a que vai no braço.”

Eis um bom conselho, atrelado a uma constatação: a pandemia só terminará quando estiver sob controle em todos os países. A vacina, está comprovado, é a ferramenta vitoriosa. Resta a humanidade fazer a sua parte — e os poderosos eleitos pelo povo não boicotarem o conhecimento.

Publicado em VEJA de 14 de julho de 2021, edição nº 2746

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

![[BF2024] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://gutenberg.veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)

![[BF2024] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://gutenberg.veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)